Blog

送り火と精霊流し – 故人を見送るお盆のしきたり

公開日:2025年07月08日(火)

-

法事・法要

送り火と精霊流し – 故人を見送るお盆のしきたり

-

法事・法要

公開日:2025年07月08日(火)

はじめに

お盆は、ご先祖様の霊がこの世に戻ってくるとされる期間です。仏式におけるお盆行事の中でも、「送り火」や「精霊流し」は、帰ってきたご先祖様の霊を再びあの世へ送り出す、大切な儀式です。

この記事では、送り火と精霊流しの意味や由来、行われるタイミング、そして現代における形をご紹介します。

故人を想いながら、心を込めてお見送りする参考にしてください。

1. 送り火とは?

1-1. 意味と由来

送り火(おくりび)は、お盆の期間が終わる頃に、ご先祖様の霊が無事にあの世へ帰れるよう、目印となる火を焚いて見送る習わしです。

- お迎えに「迎え火」を焚き、お見送りに「送り火」を焚くのが一般的な流れ

- 火には、悪霊を遠ざける力や浄化の意味もあるとされています

1-2. 行われる時期

- 一般的には8月16日夕方(地域によっては7月)

- お盆の最終日に、門口や庭先などで焙烙(ほうろく)と呼ばれる素焼きの皿におがら(麻の茎)を焚いて行います

【ポイント】

集合住宅などでは実際に火を焚けないため、ローソクやLED灯籠で代用することも増えています

2. 精霊流しとは?

2-1. 精霊流しの意味

精霊流し(しょうろうながし)は、盆の終わりに川や海に灯籠を流して、ご先祖様の霊を送る行事です。特に九州地方を中心に、今でも盛んに行われている伝統的な儀式です。

- 灯籠に故人の戒名や名前を書き、火を灯して流します

- 灯りとともに精霊が再びあの世へ帰るという信仰に基づいています

2-2. 地域による違い

- 長崎県では、豪華な精霊船を担ぎ町中を練り歩いた後に流す「精霊流し」が有名

- 他の地域では、簡素な紙灯籠やミニサイズの精霊船を流すスタイルも多く見られます

【注意点】

近年は環境保護の観点から「川や海に流す」のではなく、供養後に回収される仕組みをとる自治体もあります

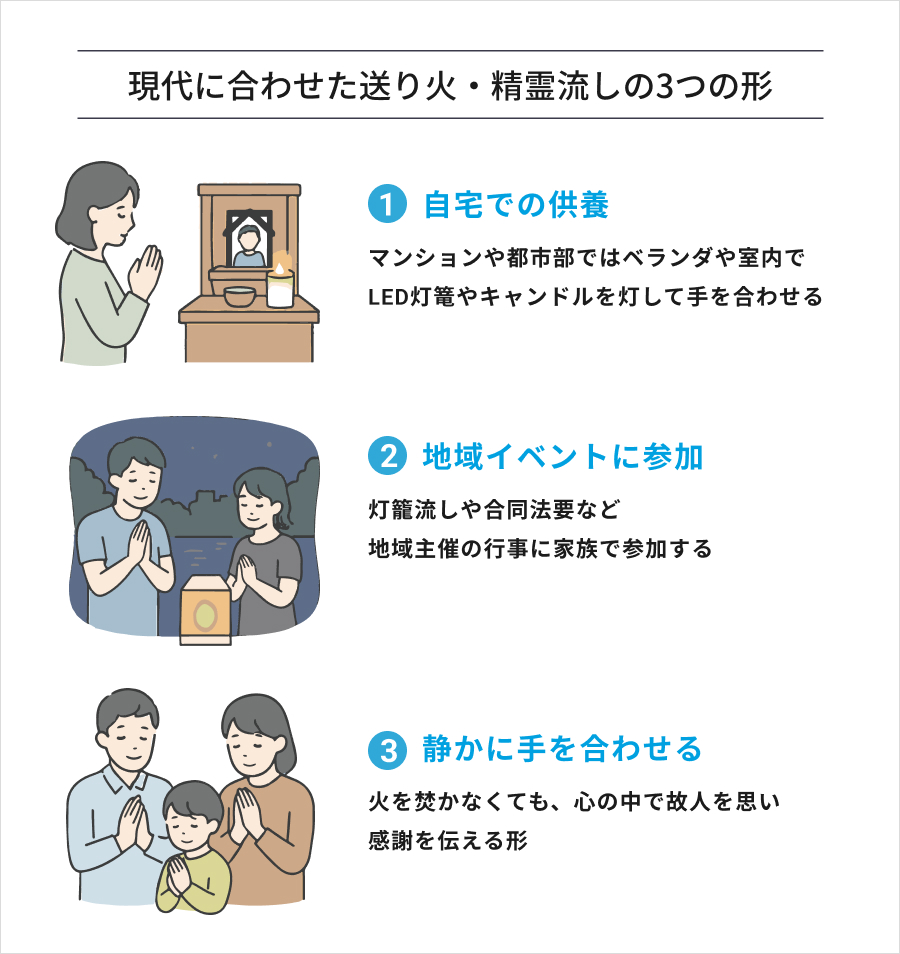

3. 現代における送り火・精霊流しの形

時代とともに、送り火や精霊流しも少しずつ形を変えています。

3-1. マンション住まい・都市部での工夫

- 事ベランダでLEDキャンドルやミニ灯籠を使う

- 自宅の仏壇前に精霊棚を設け、心の中で送る

3-2. 地域行事としての参加

- 地域の盆踊りや合同法要、灯籠流しイベントに参加することで、共有の場での供養が可能です

3-3. 家族だけでの静かな送り火

- 火を使わなくても、手を合わせて「ありがとう」と伝えることが何よりの供養になります

まとめ

送り火や精霊流しは、お盆の締めくくりとして、ご先祖様の霊を丁寧に見送る大切な行事です。

- 送り火は火を焚いて霊を送り出す習わし。

- 精霊流しは灯籠を流して供養する儀式。

- 宗教的な意味だけでなく、故人との心のつながりを感じる時間でもある。

時代や住環境の変化に応じて形を変えても、故人を想う気持ちを大切に、無理のない形で送り火や精霊流しを行ってみてはいかがでしょうか。