Blog

法要のもてなし方は?仏式における心づかいと準備の基本

公開日:2025年10月07日(火)

-

法事・法要

法要のもてなし方は?仏式における心づかいと準備の基本

-

法事・法要

公開日:2025年10月07日(火)

はじめに

仏式の法要では、故人を偲ぶとともに、参列してくださる方々への感謝の気持ちを伝える場でもあります。そのため、儀式だけでなく「もてなし」のあり方も大切な要素のひとつです。

この記事では、仏式法要におけるもてなしの考え方や、食事や引き物(お礼の品)など具体的な準備についてご紹介します。心を込めたおもてなしが、法要をよりあたたかなものにしてくれるでしょう。

1 法要における“もてなし”の意味

1.1 感謝を伝える行為

法要に参列してくださった方々に対して、故人に代わって感謝の気持ちを伝えるのが“もてなし”の基本です。

1.2 無理のない範囲で心を込めて

大切なのは形式よりも気持ち。過剰な準備よりも、心のこもった配慮が印象に残ります。

2. 法要後の食事会(お斎)について

2.1 お斎とは

仏式の法要では、法要後に「お斎(おとき)」と呼ばれる食事の席を設けるのが一般的です。これは参列者への感謝とともに、故人を偲ぶ時間でもあります。

2.2 食事の内容

- 昔は精進料理が主流でしたが、現在は和食や会席料理など幅広いスタイルが選ばれています。

- 地域や宗派によっては、仏教の戒律に基づき動物性の食材を避ける場合もあります。

2.3 会場の選び方

- 自宅、寺院の会館、料亭、仕出し料理など、参列者の人数や交通の便を考慮して決めましょう。

- 高齢者が多い場合は、バリアフリー対応や座席の配置にも気を配ると親切です。

3.引き出物(香典返し・お礼の品)について

3.1引き出物の意味

法要に参列していただいた方へのお礼として、品物をお渡しするのが通例です。これを「引き出物」や「志」と呼ぶことがあります。

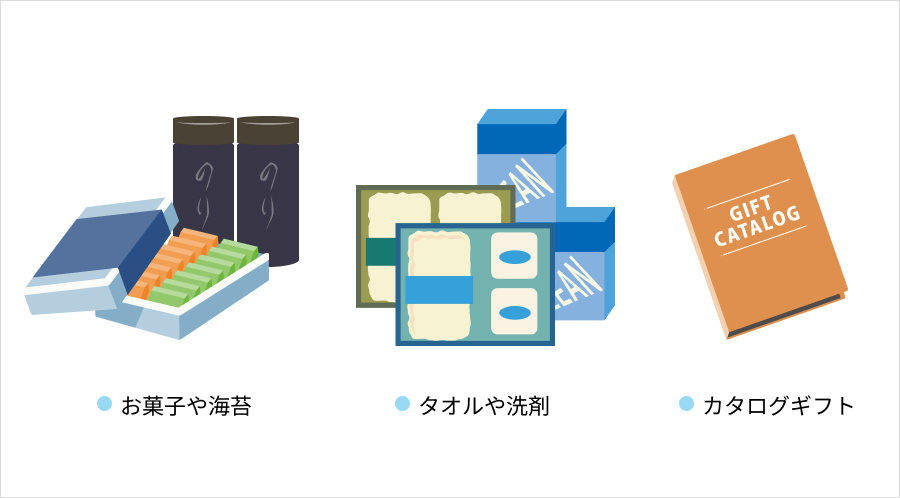

3.2 よく選ばれる品物例

- お菓子や海苔、コーヒーなどの消え物

- タオルや洗剤などの実用品

- カタログギフト

【注意点】

高価すぎる品はかえって相手に気を遣わせるため、香典の額に応じて適切な金額(半返し~3分の1程度)で選ぶのが一般的です。

4. もてなしの準備で心がけたいこと

4.1 出欠確認と人数の把握

- 食事や引き出物の数に直結するため、事前の出欠確認はしっかりと。

4.2 名簿や席次表の準備

- 誰に何を渡したか、誰がどの席に座るかを把握しておくと、当日の混乱が避けられます。

4.3 高齢の参列者への配慮

- 階段の少ない会場、イス席の用意、トイレの案内など、細かな気遣いが喜ばれます。

【ポイント】

法要は“形式”ではなく“想い”を大切にする場。無理なくできる範囲で、気持ちを込めた準備を心がけましょう。

まとめ

仏式の法要における「もてなし」は、故人を想い、参列者に感謝を伝える大切な時間です。

- 食事(お斎)や引き出物などで感謝を伝える。

- 会場選びや料理内容も、参列者への配慮が基本。

- 無理のない範囲で、心を込めた準備が何よりの“おもてなし”。

故人との縁を大切にした時間を、温かい雰囲気で過ごせるよう、家族で話し合いながら準備を進めていきましょう。