Blog

弔事の金包み – 外袋(表書き)の基本と正しい書き方

-

マナー

弔事の金包み – 外袋(表書き)の基本と正しい書き方

-

マナー

公開日:2025年08月12日(火)

はじめに

お葬式や法要に参列する際に用意する「香典」。その金包みに書く“表書き”には、故人への哀悼の意を表す重要な意味があります。適切な表書きを選び、丁寧に記すことは、遺族への思いやりや礼儀として大切にされてきました。

この記事では、弔事における金包みの表書きについて、宗教ごとの違いや書き方のポイントをわかりやすくご紹介します。

1.表書きとは

金包みの表面に記す言葉を「表書き」といいます。香典の用途や宗教によって使い分けるのが一般的です。

役割と意味

- 香典の目的を示す(例:仏式なら供養、神式なら玉串料など)

- 故人に対する気持ちや哀悼の意を表現する

- 宗教や儀式の形式に応じた配慮を伝える

【ポイント】

- 宗教・宗派・時期に応じて表書きを使い分ける

- 表書きの配置と文字サイズに配慮する

- 表書きは濃墨で丁寧に書く

2. 宗教ごとの表書きの種類

宗教・宗派によって、適切な表書きは異なります。以下を参考に、参列する儀式の形式に合わせて選びましょう。

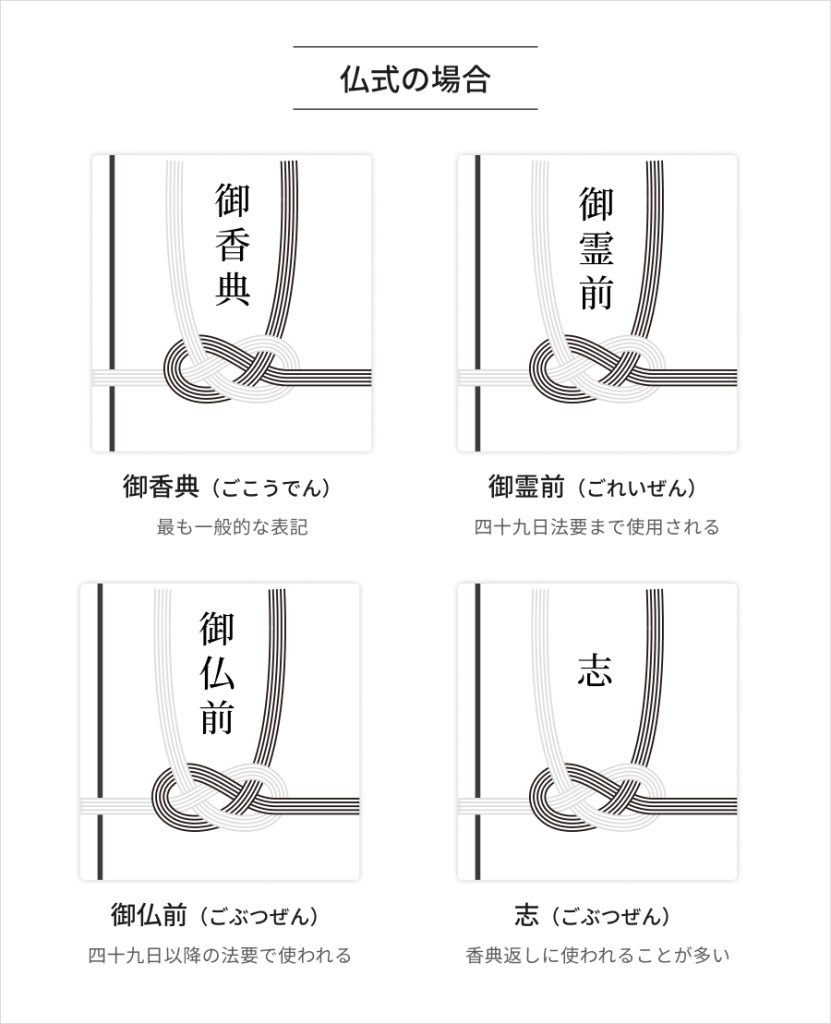

仏式の場合

御香典(ごこうでん)

最も一般的な表記

宗派や時期が不明な場合に使える最も無難な表書きです。香典はお香や供物の代わりであるため、特定の宗教用語を含まない「御香典」が幅広く使用されます。

御霊前(ごれいぜん)

四十九日法要まで使用される

仏教では、故人は亡くなってから四十九日までは「霊」として供養されるとされるため、この期間には「御霊前」を使用します。通夜・葬儀・初七日など忌中に多く使われます。

御仏前(ごぶつぜん)

四十九日以降の法要で使われる

四十九日法要を迎えた後、故人が仏様として祀られるとされるため、この時期以降には「御仏前」が一般的に使われます。

志(こころざし)

香典返しに使われることが多い

香典返しや法要後のお礼の品に使われる表書きで、謝意や感謝の気持ちを柔らかく伝えるために用いられます。慣習的に広く用いられており、宗教や地域を問わず適用できます。

【注意点】

- 浄土真宗では「御仏前」が一般的で、「御霊前」は使用しないことが多いです。

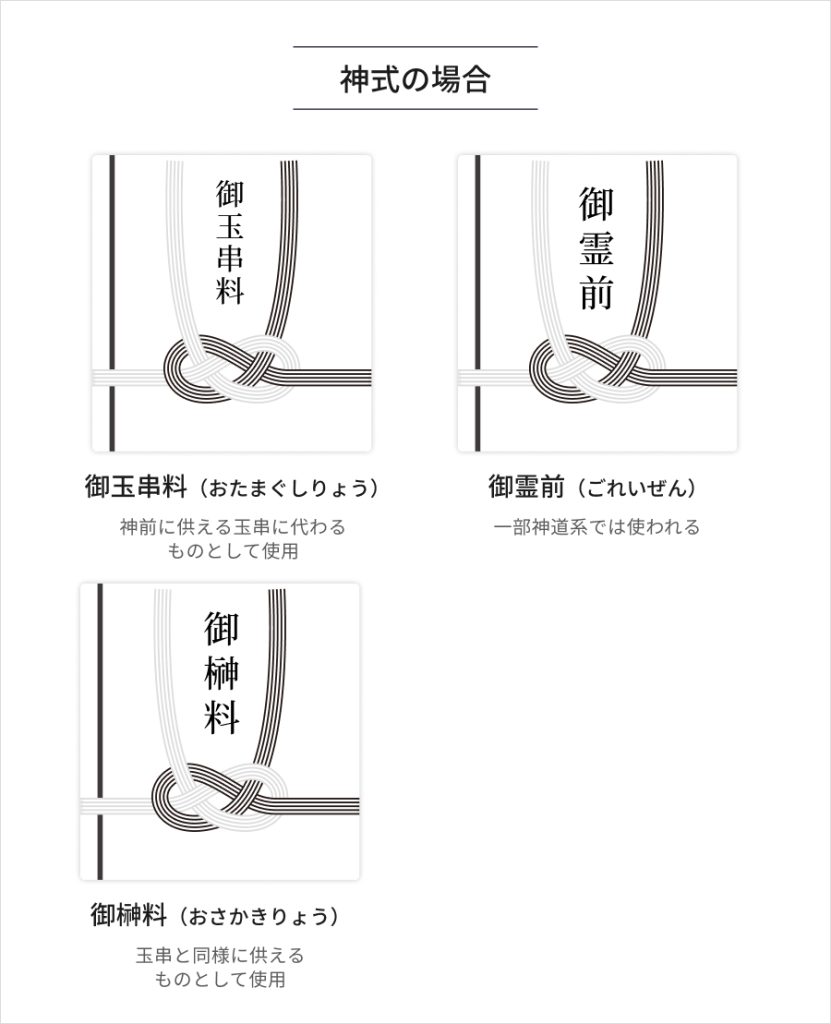

神式の場合

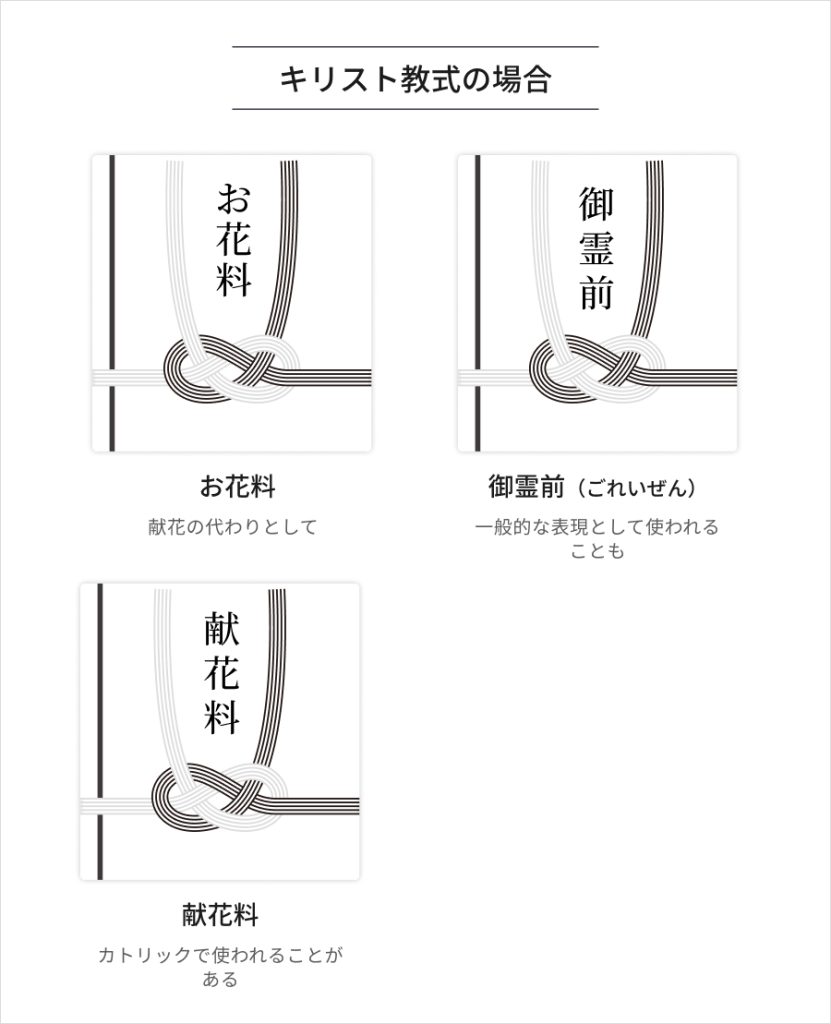

キリスト教式の場合

3.外袋(表書き)の書き方と名前の記し方

3-1.表書きの位置

- 封筒の中央上部に、縦書きで記載します。

- 文字は薄墨を使用し、丁寧に書くのが礼儀です。

3-2. 名前の書き方(中央下部)

- 個人で渡す場合は、フルネームで記載。

- 夫婦で渡す場合は、夫の氏名を中央に、左横に妻の名前のみ記すのが一般的。

- 会社などの団体で渡す場合は、「◯◯一同」と記載。

【ポイント】

- 連名は3名までが目安。4名以上になる場合は別紙に記載し、封筒に「外◯名」と添える方法もあります。

4. 表書きを書く際のマナー

✅ 薄墨で書く

✅ 毛筆や筆ペンを使い、ボールペンは避ける

✅ 字の大きさとバランスに気をつけ、丁寧に記す

【ポイント】

書き損じた場合は新しい封筒に替えるのが基本。修正液などの使用はNGです。

まとめ

弔事の金包みに書く「表書き」は、形式的なものに見えても、実は大切な気持ちの表現でもあります。

- 宗教や時期に応じて、適切な表書きを選ぶことが大切。

- 毛筆や筆ペンで丁寧に記載し、哀悼の意を込める。

- 名前の記載方法や連名の扱いにも気を配る。

正しい表書きで、故人や遺族に敬意と心を伝えましょう。